Le compost

L'alchimie du jardin...

… ou comment transformer vos déchets organiques en humus de premier choix...

Des matériaux variés.

Épluchures, marc de café, tontes de gazon, fumier, feuilles mortes, cendres... On cherche à équilibrer les apports végétaux et animaux. Fumier, bouses et fientes sont d'excellents levains, même en petites quantités, notamment pour les fientes de volailles. Ces dernières se trouvent dans le commerce sous forme de guano par exemple. On peut aussi utiliser du compost ancien ou un engrais organique riche en azote, comme la poudre de sang.

En tas ou en silo ?

Le compostage en tas consiste à stocker les matières séparément pour réaliser le mélange ultérieurement. On obtient ainsi une meilleure maîtrise de ce dernier et l'on peut y incorporer une importante quantité de fumier. Le compostage en silo, lui, permet de recueillir les déchets dans un bac au fur et à mesure qu'ils arrivent : pratique dans les petits jardins car les silos occupent peu de place.

Une idée : en optant pour un compostage avec deux silos, vous pouvez laisser fermenter le premier bac rempli, jusqu'à maturation, puisque vous disposez d'un second bac, pour recevoir les nouveaux déchets. Le fonctionnement se fait ainsi en continu.

En pratique

Posez le silo à même la terre pour que les insectes, bactéries et vers puissent y accéder et accomplir le travail de décomposition.

Alternez les particules fines (tontes de gazon) et les plus grossières (fanes de haricots ou de pommes de terre). Équilibrez également la répartition des matériaux mûrs et ligneux, riches en carbone (paille, broyats) et les végétaux verts, riches en eau et en azote, responsables de l'élévation de la température.

En ajoutant régulièrement des brassées d'orties, vous favoriserez la formation d'humus. Quelques poignées de terre de jardin et de cendre de bois régulariseront la fermentation.

Une odeur de moisi et la présence de filaments blanchâtres indiquent un manque d'eau : arrosez par temps chaud.

Le compost est mûr quand il ressemble à du terreau noir : friable, homogène, dégageant une bonne odeur de terre. Avant d'atteindre ce stade, la durée du compostage dépend, en fait, de la période à laquelle vous commencez votre tas. Démarré en ce moment, par exemple, un silo sera prêt dès la fin du printemps prochain. Mais à la belle saison, le délai peut être raccourci à trois mois.

Les 4 règles d'or d'un bon silo

Économique : vous pouvez le réaliser en assemblant des palettes de bois , ou avec un grillage à lapin à mailles fines maintenu par quatre piquets.

Pratique : il doit être toujours accessible, même par mauvais temps, et facile à démonter, afin que vous puissiez accéder au compost mûr.

Efficace : il le sera s'il est bien aéré : les parois ne doivent pas être hermétiques et le volume ne pas être inférieur à 1 m3.

Esthétique : en bois, avec une capucine grimpante ou un potiron coureur pour le recouvrir partiellement en été.

Des auxiliaires encore peu utilisés

Les nématodes n'ont pas toujours eu bonne presse. Il est vrai qu'en se développant dans les racines de nombreuses plantes, ces vers microscopiques provoquent l'apparition de grosseurs ou de nécroses qui perturbent le fonctionnement et font parfois dépérir les végétaux. Mais seules quelques rares espèces sont à redouter. La plupart se contentent de dégrader la matière organique pour la transformer en humus, mais certains combattent directement des insectes nuisibles.

Parmi elles, les unes s'attaquent aux larves de l'otiorhynque, qui occasionne des découpes sur le bord des feuilles, les autres s'intéressent aux vers blancs du hanneton ou aux petits asticots de la mouche des terreaux qui sévit dans les caissettes de semis. L'espèce Phasmarhabditis hermaphrodite, elle, est une spécialiste des limaces. Les nématodes pénètrent dans leur corps par les orifices respiratoires et inoculent des bactéries, entraînant une infection généralisée ; les gastéropodes meurent en quelques jours. Vous pouvez aujourd'hui vous procurer ces alliées dans les catalogues Magellan et Victor le Jardinier. Livrées en poudre, ces préparations de nématodes utiles sont à épandre à l'arrosoir, diluées dans de l'eau. Pour être efficace, le sol doit être humide et sa température d'environ 15 °C.

Terrain vierge

Défrichez sans peine

Vous voulez agrandir la surface cultivée de votre potager ou de vos massifs ? Plusieurs méthodes "bio" s'offrent à vous.

Vous disposez de moyens mécaniques (débroussailleuse, motoculteur), vous pourrez les utiliser.

Vous arrachez la couche superficielle des racines à la houe. Si vous êtes assez courageux pour passer la serpe sur les tiges lignifiées et la faux sur l'herbe, vous apporterez le tout sur le tas de compost. Ensuite, vous sarclerez à la houe pour enlever le plus gros des racines, avant de bêcher tout en poursuivant le désherbage. Mais parfois, l'herbe est drue, ou le terrain est plein d'orties, de ronces ou de liseron, et la tâche se révèle pénible... Vous l'avez compris : l'opération la plus fastidieuse est le passage de la houe.

Vous pouvez aussi disposer, de septembre à mai, une couverture permanente (bâche opaque ou vieille moquette reconvertie pour cet usage). Résultat : la végétation s'affaiblit et la terre se laisse labourer par les vers de terre et les campagnols. L'inconvénient majeur est l'aspect peu esthétique – on peut l'atténuer en couvrant de paille ou d'herbe fauchée – mais quel plaisir de découvrir une terre friable sans effort

De plus si vous n'êtes pas pressé de cultiver le terrain, plantez des pommes de terre la première année ; elles concurrenceront les mauvaises herbes.

Dernières conserves

À la fin de l'été, nous sommes repus de fruits et de légumes gorgés de soleil, et nous ne réagissons plus avec le même enthousiasme devant la surabondance.

Le changement de saison s'annonçant, on a envie de "passer à autre chose', et déjà, d'oublier les quantités de conserves qui nous attendent encore. Voici quelques conseils utiles, car rien n'est plus déprimant pour les jardiniers cuisiniers que de gâter une marchandise de si bonne qualité. Le secret de la réussite réside souvent dans la sélection de la matière première. Éliminez sans regret les sujets abîmés, qui manquent de fraîcheur ou de fermeté. Parfumez vos tomates avec du basilic, du thym et de la sauge, vos haricots et pois avec de la sarriette, de l'estragon et du laurier.

Gardez vos conserves au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Chaleur et lumière stimulent la fermentation et compromettent leur intégrité. Inutile de refaire des bocaux d'un fruit ou d'un légume que vous avez déjà en conserve depuis deux ans. Soit il n'est pas vraiment apprécié par la tablée, soit vous vous êtes laissé déborder par le nombre. Pourquoi ne pas le proposer à des voisins ou amis, peut-être en échange d'autre chose qui vous fait défaut ?

Pour changer, faites des pickles !

En fin de saison, il reste souvent des haricots ou des cornichons en petit nombre. Pas assez pour être cuisinés seuls, mais suffisamment beaux pour ne pas être jetés. Détaillez en petits morceaux 1 kg de légumes (chou-fleur, cornichon, poivron, carotte, tomate-cerise, mini-maïs doux... Laissez-les macérer 24 h dans 100 g de gros sel, puis rincez-les et égouttez-les avant de les disposer dans des bocaux.

Les aromates sont bienvenus : grains de poivre, coriandre, fenouil, estragon, aneth... Couvrez de vinaigre chaud adouci par deux cuillères à soupe de sucre. Oubliez vos bocaux en cave avant de les déguster, au bout de 2 mois, en apéritif ou en accompagnement de charcuterie.

Blanchissez céleris

et cardons

Les cardons, céleris, crambés maritimes, endives et plus généralement les chicorées se prêtent au blanchiment. Il permet d'enlever une partie de leur amertume naturelle tout en les rendant plus tendres.

Il s'agit de protéger les plantes de la lumière en fin de végétation en les entourant, selon leur taille, d'un pot de fleur ou d'une cloche en plastique opaque. Pour les céleris et les cardons, le système doit être assez grand et suffisamment opaque, mais aussi capable d'assurer une bonne aération pour éviter la pourriture. Les manchons habituellement serrés autour des tiges ont souvent cet inconvénient en climat froid et humide. Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez réaliser un montant en lattes de bois de la forme d'un cube ou d'une pyramide sur lequel vous tendrez et agraferez un film de plastique noir. Traitez le bois contre les champignons (bouillie bordelaise). Autre solution : croisez deux arceaux de tunnel et recouvrez-les d'un film noir (en forme d'igloo).

Delphiniums ou aconits ?

Les delphiniums bleus sont très appréciés des jardiniers. Les limaces et les escargots aussi, qui en raffolent de leurs pousses tendres.

L’aconit napel (Aconitum napellus) qui fleurit longuement en mai est une solution de rechange idéale, à planter dès cet automne car les mollusques n’y touchent pas. Une autre espèce d’aconit fleurit en automne : Aconitum carmichaelii. Il est un peu plus haut (1,30) et possède des épis plus lâches, bleus ou blanc rosé selon les cultivars .

Attention l’aconit est une plante toxique. Plantez-le en fond de massif et ne l’utilisez pas dans vos bouquets.

Carottes

La récolte est-elle bonne ?

La carotte se plaît en terre meuble, conservant de la fraîcheur. Elle n'aime pas la compagnie des betteraves, mais apprécie celle de l'ail, des échalotes, des haricots, des poireaux et des radis.

Si, malgré un parcours sans faute, votre récolte semble relever des "années maigres", un bilan s'impose.

Le sol et la fumure : pas de fumier ni de compost (même très décomposé) avant le semis ! Épandez-les donc maintenant sur les plates-bandes pour les cultures de l'année prochaine.

Des carottes fourchues indiquent un terrain cail- louteux ou pailleux. Évitez l'enfouissement tardif au printemps de fumier pailleux trop frais, donc mal décomposé. Un passage du motoculteur ou de la bêche sur un sol trop humide produit le même résultat, car il subsiste des minimottes durant toute la saison.

Précédent cultural : attendez trois ans entre deux cultures de carottes sur la même planche. Les meilleurs précédents culturaux : la pomme de terre (désherbante, ameublissante), le poireau, la tomate.

Des racines trop petites signent un semis dense, insuffisamment éclairci (à 6 cm normalement).

Une chaleur excessive peut également en être la cause. Songez à ombrer vos futurs semis d'été.

Des racines fendues indiquent qu'il y a eu trop d'eau après une période de sécheresse. Cela ne modifie pas le goût, altéré en revanche lors de semis de variétés inadéquates pour la saison.

Un semis tardif. Dans certaines régions, on sème des carottes en septembre, en situation bien exposée : les racines passent l'hiver en terre sous une couche de feuilles sèches. Si l'hiver n'est pas trop rigoureux, vous pouvez espérer déguster des carottes au printemps. A essayer uniquement si vous pensez pouvoir maîtriser ces trois facteurs : campagnols, humidité et froid extrême.

Plantez l'hysope

Rustique et peu exigeante

Plante ligneuse et trapue comme la lavande, l'hysope est vivace et parfaitement rustique. Elle demande peu d'entretien. Elle exige un sol bien drainé, du soleil et une taille sévère au printemps pour former de jolis buissons qui donnent des épis floraux d'un bleu lumineux de juin à août

Outre son aspect décoratif, l'hysope est fortement aromatique. L'odeur de ses fleurs attire les abeilles qui en font un miel délicieux. Ses feuilles parfument les salades. Elle possède également des propriétés médicinales (ses feuilles en infusion calment la toux et les maux de gorge).

Faites-en des bordures dans les endroits chauds.

Soignez les plaies

Si une branche a cédé sous le poids des fruits, formez une blessure propre, à l'aide d'une scie égoïne ou d'une serpette. Pour favoriser la cicatrisation, étalez dessus de la cire d'abeille fondue, de la paraffine ou du mastic à greffer. Si vous désirez désinfecter et cautériser avant frictionnez la plaie avec une poignée d'oseille.

Bienfaits des "mauvaises" herbes

Considérons les choses sous un angle positif : les mauvaises herbes, plus exactement les herbes indésirables apportent en surface du sol certains éléments nutritifs et nous renseignent sur sa nature et sa qualité. Récoltées, nombre d'entre elles améliorent le compost, telle la camomille, qui apporte ses minéraux (fer, calcium, phosphore, soufre), l'achillée (fer, calcium, potasse, azote, soufre), l'ortie (fer et azote), le pissenlit (fer, sodium, potasse et phosphore) et la consoude (azote, potasse), pour ne citer que les plus connues. Ainsi désherber n'est-il pas simplement trimer, c'est également faire provision d'éléments nutritifs !

Une touffe d'orties dans votre plate-bande d'aromatiques ? Ne vous précipitez pas pour l'arracher : elle en accentue les saveurs et en stimule la croissance.

Un envahissement de mouron des oiseaux, de trèfle ou de vesce ? Laissez-les là où ils ne gênent pas pour l'instant, ils servent d'engrais verts et protègent le sol contre les fortes pluies.

Vous râlez contre le rumex, le pissenlit et la consoude qui se propage ? Ils ameublissent le sol en profondeur, en facilitent le drainage, ramènent des éléments fertilisants.

De nombreuses herbes fournissent aussi du nectar aux papillons, aux abeilles, nourrissent les chenilles, les coléoptères, et attirent des prédateurs... Peut-être nous faudra-t-il développer un certain seuil de tolérance pour ces bienfaitrices ?

RÉCOLTEZ

vos pommes de terre d’hiver : cicatrisez les plaies, occasionnées lors de l'arrachage, avec un poudrage de lithothamne.

CONFECTIONNEZ

de la gelée de pommes avec les fruits tachés et encore verts. L'apport de sucre (1 kg pour 80o g de jus) atténue l'acidité due au manque de maturité.

BUTTEZ

les cardons et les céleris à côtes sur une hauteur de 20 cm pour les blanchir. Récoltez au bout de quinze jours. Au-delà, il y a un risque de pourriture.

DÉSHERBEZ

Reprenez sérieusement le désherbage, car les herbes repartent et montent rapidement à graine. Faites un dernier ménage parmi les plantes vivaces, y compris les framboisiers et les fraisiers, pour profiter d'un bon démarrage à la saison prochaine.

DIVISEZ

la rhubarbe par éclats de racines, de même, avec les aromates vivaces (marjolaine, thym, mélisse... ).

TRAITEZ

ne plus utiliser la bouillie bordelaise lorsque les fruits des tomates deviennent rouges. Si les premiers symptômes du mildiou apparaissent, supprimez toutes les feuilles malades.

PROTÉGEZ

les légumes sensibles au froid. Faites mûrir les dernières tomates et aubergines en les effeuillant ou en les disposant sur un rebord de fenêtre.

SEMEZ

les légumes d'automne : épinards, navets, mâche... et les dernières carottes. Recouvrez-les d'une légère couche d'herbe sèche pour maintenir la fraîcheur.

Pour le printemps : semez sur place et en ligne, le poireau 'Géant de Verrière' ou le 'Monstrueux de Carentan' pour une récolte en mai prochain. Semez aussi les laitues 'Brune d'Hiver' et 'Val d'orge'. Elles formeront leurs rosettes avant l'hiver pour pommer au tout début du printemps.

Le chou 'Précoce de Louviers' ; vous le repiquerez dans un mois, pour une récolte de mai à juin. Semez aussi des oignons blancs, type 'Vaugirard' ; mis directement en place, ils vous régaleront à la même époque.

Les limites des traitements bio

Cuivre et soufre, utilisés depuis plus d'un siècle, sont considérés comme inoffensifs pour les personnes qui les manipulent et celles qui consomment les produits ainsi traités.

Reconnus peu toxiques pour la faune, ils sont utilisés en agriculture biologique, et pourtant !

La bouillie bordelaise (oxychlorure de cuivre) fut découverte en 1882. Cette potion bleue est efficace contre le mildiou de la vigne, de la tomate et de la pomme de terre, et aussi contre la rouille, la maladie des taches noires des rosiers, le dépérissement des conifères, la tavelure, la cloque, la moniliose des arbres fruitiers.

Le soufre dégage une vapeur qui tue les champignons pathogènes (oïdium, tavelure...) dès que la température dépasse 16°C. Mais attention ! A des concentrations trop élevées pour le cuivre (respectez impérativement les dosages prescrits), et à température supérieure à 28°C pour le soufre, vous provoquerez le "russeing", c'est-à-dire des brûlures sur les feuilles des plantes à traiter. Le cuivre inhibe le développement de certains êtres vivants du sol, tandis que le soufre est toxique pour les coccinelles, certaines punaises consommatrices d'acariens, de pucerons et de petites chenilles, ainsi que pour des acariens prédateurs. Sachez les utiliser avec parcimonie et précaution !

Séchez les dernières tomates

Vous vous en êtes régalé tout l'été, et les conserves sont faites ?

Voici une bonne idée pour écouler le surplus : le séchage. Évidez vos tomates, et débutez la déshydratation dans un four tiède, à raison de deux heures par jour pendant trois jours. Poursuivez sur la cheminée ou sur un radiateur. Conservez-les dans un bocal en verre. Vous les utiliserez à l'apéritif ou en concentré dans les recettes habituelles, après les avoir réduites en poudre et réhydratées.

Un bel hiver en perspective !

Une belle tisserande au jardin

Resplendissante dans la rosée du matin, une toile d'araignée est un joyau éphémère de la nature. Sa structure permet d'identifier les différentes espèces. Les araignées orbitèles construisent des toiles géométriques ou orbiculaires, la plus extraordinaire étant celle de l'argiope frelon (Argiope bruennichi), plus communément nommée épeire fasciée. Cette magnifique araignée à l'abdomen strié de noir, de jaune et de blanc évolue dans la végétation des régions tempérées, jusqu'à 800 m d'altitude. C'est à la fin de l'été et en automne qu'on peut l'observer dans nos jardins.

D"apparence fragile, sa toile est en réalité un redoutable piège mortel, très solide, qui lui assure une abondante nourriture. Qu'un insecte s'y prenne, et l'araignée fait tournoyer son fil autour de l'imprudent comme un lasso, l'emmaillotant pour le déguster tranquillement. Ces spectaculaires captures à la rapidité étonnante devraient ravir le jardinier, car l'épeire se nourrit de nombreux ravageur du jardin...

Occupez les parcelles libérées

Les récoltes de pommes de terre ou de laitues laissent du terrain disponible pour mâche, épinard, chou et laitue d'hiver. Ainsi, vous serez paré pour disposer de verdure durant l'hiver et au printemps suivant.

Surtout, en occupant le terrain, vous éviterez que vos parcelles ne s'enherbent. En effet, à cette période, les adventices reprennent de l'ardeur grâce aux premières pluies et colonisent rapidement le terrain.

Si vous n'avez pas envie de reprendre des cultures qui demandent de l'entretien, optez pour un engrais vert ou un paillis.

Il faut couvrir le sol, pour le protéger des agressions (herbes indésirables, pluies battantes...).

Enlevez soigneusement les herbes indésirables et aérez le sol à la grelinette. Installez un paillis épais, ou mieux, semez un engrais vert (seigle, moutarde, avoine), vous serez tranquille durant tout l'automne.

Des vignes résistantes aux maladies

Au jardin bio, le choix de plantes résistantes aux maladies est une excellente manière de limiter les traitements. C'est vrai pour les légumes, les rosiers et aussi de nombreux fruitiers comme la vigne.

L'Inra (Institut national de la recherche agronomique) a créé, il y a une vingtaine d'années, plusieurs variétés de vignes de table résistantes à l'oïdium et au mildiou.

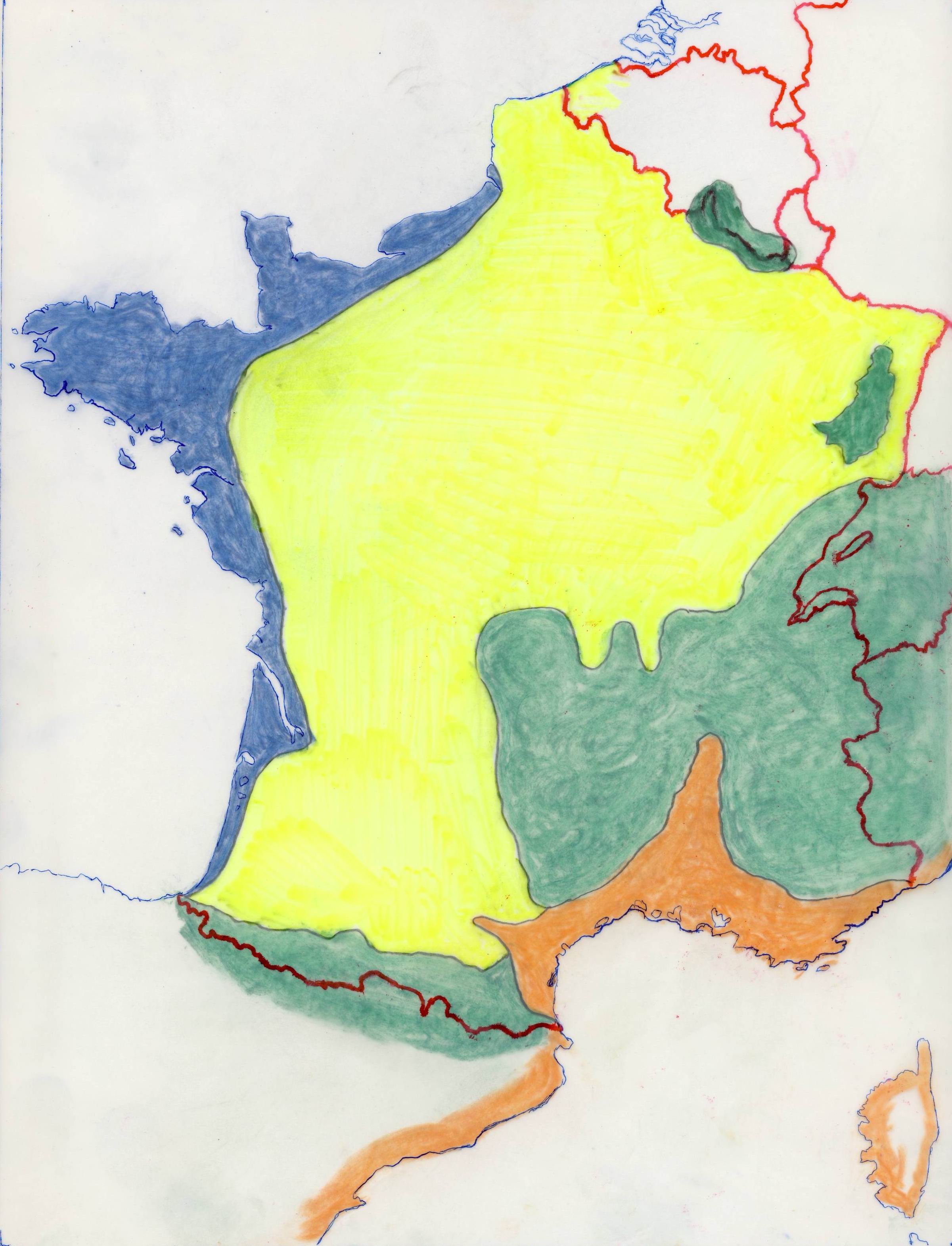

'Perlin', blanc et 'Candin', blanc au goût de muscat très apprécié, sont les plus intéressants, car leur précocité leur permet de produire dans la moitié nord de la France, en situation bien exposée au soleil.

Plus au sud, il est possible de cultiver 'Aladin', noir et 'Amandin', blanc au goût de muscat.

De nouvelles variétés ont fait leur apparition : 'Philipp', aux grappes noires avec des grains allongés et pointus, mûrs dès la mi-septembre, 'Fanny', un raisin jaune orangé mûr fin septembre. 'Katharina', à réserver au sud de la Loire, produit un raisin blanc rosé mûr début octobre.