La permaculture potagère

- suite de la rubrique parue en novembre -

Choix de l'emplacement des plantes

Sur le sommet de la butte

mettez en quinconce les cultures principales : chou, tomate, aubergine... Entre les plants de la culture principale, intercalez toujours une légumineuse : pois, fève, haricot... pour apporter l'azote nécessaire.

Dans les espaces vides

en attendant le plein développement des deux autres cultures, repiquez salade, fenouil ou tout autre légume à croissance rapide. Semez également radis, navet...

Sur le côté le plus chaud de la butte

sud ou ouest selon l'orientation retenue, placez les plantes les plus gourmandes en chaleur et en soleil, comme les aromatiques très parfumées (thym, sarriette, origan...).

Sur les bords de la butte

ail, oignon, poireau, bourrache, souci, capucine et toutes les plantes condimentaires, annuelles ou vivaces : thym, ciboulette, persil, sarriette, estragon, origan...

Le potager sur les planches

La permaculture potagère n'exige pas de construire une butte dans tous les cas de figure. Il existe une autre technique, très efficace lorsque le sol cultivable est peu profond ou que l'on jardine sur une pente, en montagne par exemple. La terre est alors remontée et retenue par quatre planches, elles-mêmes maintenues par des piquets de bois. Vous verrez, en plus, c'est très joli ! Il est préférable que le niveau soit bien plan, mais on peut conserver une légère inclinaison, de préférence vers le sud, comme on le fait pour un ados. Une fois la terre bien travaillée, on la recouvre de paillis comme s'il s'agissait d'une butte. La disposition des plantes (fleurs et légumes) obéit aux mêmes règles : mélange, rotation, choix de l'exposition la plus favorable... Et lorsque l'on désherbe, on laisse tout à même le sol.

Votre premier potager bio ?

À peine est-il défriché que vous vous posez des questions concernant votre potager : allez-vous utiliser des herbicides et des engrais chimiques ; comment résoudre les problèmes liés aux parasites et maladies ? Jardiner pour le plaisir tout en récoltant des légumes d'excellente qualité gustative, c'est possible, mais par où commencer... pour justement entrer dans cette logique de qualité ? D'abord, installez votre potager à l'endroit le plus ensoleillé de votre terrain ; en effet rien n'est plus décevant qu'un potager à l'ombre. Vous pourrez toujours corriger les effets d'une pente trop forte, d'un vent dominant ou d'un sol ingrat, mais vous ne compenserez jamais l'absence de lumière. Ensuite cultiver bio suppose de choisir des variétés adaptées au climat, à la saison, et surtout à la terre. Écoutez le témoignage de vos voisins expérimentés : vous hériterez de leur expérience et quelquefois de semences... Disparues des catalogues (et maintenant parfois interdites à la vente), elles sont souvent localement adaptées. Enfin prenez l'habitude de mettre en tas tous les déchets biodégradables. Pour le moment, cela sera un pourrissoir, mais vous apprendrez peu à peu à réaliser un vrai compost...

et à cultiver... "l'esprit bio "

Évitez les "enherbements" !

Si vous envisagez de créer un potager sur un terrain en friche ou en herbe, cultivez la première année, des plantes dites nettoyantes : pommes de terre, tomate, courgette, potiron...

Vous aurez ainsi moins de problèmes d'enherbement.

Attendez l'année suivante pour semer carotte, laitue, oignon et les légumes dits anciens ou rares qui risquent sinon d'être étouffés.

SURVEILLEZ

le fruitier. Tenez murs, tablettes et sols propres. Maintenez la température à 4°C, aérez par temps sec et frais. Enlevez les fruits mûrs ou gâtés.

TRAITEZ

vos vergers contre les maladies cryptogamiques avec de la bouillie bordelaise. Traitez également le sol à l'emplacement des cultures légumières qui ont été atteintes cet été (mildiou de la pomme de terre, oïdium du concombre...).

RENTREZ

la pharmacopée bio (purins végétaux, produits de traitement) à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière.

PIÉGEZ

les limaces friandes de vos salades d'automne. Couvrez ces dernières sous un mini-tunnel.

TERMINEZ

le labour (en terre lourde) ou le passage à la fourche-bêche (en terre noire ou sablonneuse). Étalez un peu de compost mûr en couverture, qui servira de fumure de fond. Dans les régions froides et exposées "à l'hivernage", préférez un compost semi-décomposé pour favoriser la relance de la vie bactérienne au printemps.

COUVREZ

les vivaces et aromates les plus sensibles au froid, à l'aide d'un matelas aéré de fins branchages.

RÉCOLTEZ

arrachez le panais au fur et à mesure de vos besoins. Ce légume rustique gagne à rester en pleine terre car les premières gelées le rendent plus sucré.

NETTOYEZ

les outils à la brosse métallique pour enlever les croûtes de terre, badigeonnez les manches d'huile de lin et affûtez les lames des binettes et serfouettes.

AMENDEZ

les sols argileux, lors du bêchage, continuez d'enfouir la phacélie et la moutarde préalablement broyées.

RANGEZ

les voiles de forçage dans des caisses hermétiques pour éviter que les mulots ne les trouent et les rendent inutilisables.

les outils à la brosse métallique pour enlever les croûtes de terre, badigeonnez les manches d'huile de lin et affûtez les lames des binettes et serfouettes.

Le buis, un allié de choix

Le buis (Buxus sempervirens) a de nombreux atouts à faire valoir. Il se taille fort bien et forme de belles haies persistantes faciles à entretenir. Aspect moins connu il abrite une faune d'insectes auxiliaires diversifiée et abondante (petits hyménoptères, acariens prédateurs, araignées, perce-oreilles...) attirés par sa floraison précoce, en février-mars et son feuillage dense qui forme un abri. Il héberge aussi des ravageurs spécifiques (psylles), ce qui permet de nourrir les insectes auxiliaires prédateurs et de les maintenir nombreux dans le jardin. Ils iront au printemps détruire les pucerons et les psylles des arbres fruitiers.

Une pomme sans traitement

La pomme "Harmonie" fait partie de cette génération de pommes naturellement résistante à la tavelure. C'est dire si elle est toute indiquée pour les vergers bio et les jardiniers qui rechignent à sortir leur pulvérisateur !

Elle a une belle robe rouge lavée de jaune, une chair ferme et croquante, sucrée et parfumée. Elle est aussi bonne crue que cuite. Cueillie en octobre, elle se conserve jusqu'en février.

Faut-il gratter les vieilles écorces ?

Pommiers et poiriers subissaient autrefois l'épreuve du grattage de leur vieille écorce. À l'aide de brosses métalliques ou de grattoirs, troncs et branches charpentières se voyaient déplumés. Les plaques d'écorces plus ou moins adhérentes étaient enlevées puis ramassées et brulées. Un lait de chaux très clair était souvent appliqué par-dessus. On reprochait à ces vieilles écorces d'héberger des formes hivernantes d'insectes nuisibles. Dans nos petits vergers à l'environnement équilibré, de tels procédés ne sont pas justifiés. Un discret mais efficace nettoyage des écorces est en fait pratiqué en hiver par les mésanges, roitelet et autres troglodytes. Inutile donc de prendre le risque de blesser l'arbre ou d'exposer sa nouvelle écorce aux brûlures du soleil...

"Bio" mais plein de nitrates !

Lorsque l'on pense légumes biologiques on pense légumes sans pesticides et sans nitrates...

Pourtant ils ne sont pas l'abri d'un tel risque ! Voyons comment ce phénomène est possible et comment y remédier.

Le principal indice de "richesse" en nitrates se voit lorsqu'un jardin produit facilement de très gros légumes-feuilles, même sans apport d'engrais. Par exemple les laitues présentent un feuillage très développé mais leur pomme se forme mal ou devient spongieuse ; les épinards sont très foncés et cloqués... Les légumes-racines développent aussi un feuillage important au détriment des racines... Si vous constatez ces phénomènes dans votre potager, envisagez de prendre quelques mesures anti-nitrates.

- Ne forcez plus sur les engrais azotés comme si vous participiez à un concours du plus gros légume ! Celui d'un calibre inférieur sera bien plus nutritif et surtout plus sain. C'est ainsi que même en bio on peut faire des bêtises !

- Ne cultivez aucune plante sujette aux excès de nitrates juste après l'enfouissement d'un engrais vert. Donc évitez les laitues, radis, bettes, mâches, épinard...

- S'il est trop tard pour réduire vos apports azotés, ne binez plus, chaque travail du sol introduisant de l'air dans la terre favorise la nitrification.

Peut-être venez-vous de découvrir que le plus gros travail de cet hiver consistera... à ne rien faire !

Réfléchissez avant de fertiliser.

Donnez au compost le temps de mûrir

Sitôt les dernières récoltes engrangées, vous préparez peut-être déjà le terrain des futures récoltes. Certaines parcelles seront amendées avec du compost, à condition qu'il soit bien mûr. On le reconnaît à sa consistance terreuse, son odeur d'humus, sa couleur noire et la présence de vers de terre.

S'il n'est pas mûr, différez son utilisation, car l'activité des micro-organismes travaillant à la décomposition de la matière organique est actuellement au ralenti. Elle reprendra au printemps avec le retour de la chaleur.

En attendant veillez à l'oxygénation et aux taux d'hygrométrie de votre compost. Si nécessaire couvrez-le pour le mettre à l'abri des excès d'humidité, et qu'il soit délavé par les pluies.

EN BREF...

À vos nichoirs

Nettoyez les anciens.

Installez les nouveaux avant la fin janvier : les oiseaux des jardins explorent longtemps à l'avance les emplacements où ils décideront de nicher.

Mildiou et pomme de terre

Les tubercules conservés en cave présentant des taches brun-gris et qui finissent par pourrir hébergent généralement le champignon responsable du mildiou. Triez-les soigneusement : la propagation est rapide. Inutile de prévoir d'en garder pour votre semence ! Poudrez l'ensemble des tubercules avec du lithothamme pour limiter les dégâts.

En revanche, vous pouvez agir en prévision de la culture de l'an prochgain : de décembre à février, pulvérisez l'ancien emplacement, et le prochain, avec du purin d'ortie et du stimuphytol (*) en alternance. Traitez tous les dix jours environ, en évitant les temps humides.

(*) Ce mélange complexe d'huiles essenteielles naturelles de plantes et d'oligo-éléments.

Des groseilliers résistants

L'oïdium (ou blanc) frappe davantage les groseilles à maquereau que celles à grappes au point, certaines années, de condamner la récolte.. Il est favorisé par l'excès de fumure azotée. Le paillage régulier avec des tontes de pelouse apporte trop d'azote. Le paillis sec (paille, feuille, copeaux de bois...) est plus favorable.

Pour éviter les dégâts causés par cette maladie, adoptez des variétés résistantes ou peu sensibles.

Groseillier à maquereau (à planter à mi-ombre) : 'Résistenta', 'Captivator' et 'Freedonia' (très bonne et peu piquante), 'Hinnonmaki'.

Groseilliers à grappes rouges : 'Rondon', 'Delfol' (tardive), 'Rovada', 'Viking'.

Groseilliers à grappes roses : 'Gloire des Sablons' (une vieille variété).

'Gloire des Sablons'

'Captivator'

'Harmonie'

Être jardinier...

Être jardinier une expression simple, mais qui positionne le jardinier face à lui-même. Il y a d'un côté un être, avec son savoir-faire, son amour pour les plantes, les heures qu'il leur consacre et, de l'autre, un jardin qui suit ses propres règles de vie.

La plupart du temps, ce jardin exprime sa satisfaction par la vigueur de ses végétaux, et le jardinier éprouve le sentiment d'accéder à un plus d'intimité avec la terre qui le nourrit. "Être jardinier" peut cependant mener cette aventure plus loin...

Chaque hiver représente une occasion de repenser son jardin. Les allées sont détruites par le travail du sol, labour ou passage à la grelinette. Catalogues et revues à portée de main, le jardinier se surprend à rêver architecture paysagère. Il conçoit ici, une tonnelle ; là, une haie de charmille ; ailleurs, les traditionnelles plates-bandes rectangulaires adoptent des formes géométriques plus audacieuses, porteuses de sens et de symboles. Il imagine son potager et son verger comme un parcours où s'enchaînent surprises et découvertes... Créer un lieu pour se retrouver est à la portée de tout jardinier amateur en quête d'un "savoir-être".

Un jardin secret constitué de simples (les médicinales), une allée des petits fruits, un camaïeu de verts, un orgue végétal de delphiniums, digitales, haricots grimpants sur des treillis, arroche..., un clos bleu ou rouge...

Les catalogues fertiliseront votre imagination !

Évitez le "grand ménage" au jardin !

Les petits animaux qui fréquentent le jardin ou s'y réfugient ont besoin du méli-mélo des plantes sèches couchées ou enchevêtrées pour s'abriter de la pluie, du gel ou de la neige.

Ils n'ont pas d'autre maison pour survivre en cette saison ! La neige ne leur est pas défavorable, au contraire. Elle forme un isolant thermique efficace, sous lequel, dans les creux laissés par les plantes ployées, les animaux s'abritent du froid et de leurs prédateurs. Préservez leur un abri de fortune jusqu'à la fin de l'hiver, au moins dans une partie du jardin.

Ne pourchassez pas l'étourneau

Respectés et protégés en Europe de l'Est, malaimés en France pour leur appétit de cerises, les étourneaux sont pourtant des auxiliaires du jardinier. En hiver, les oiseaux se rassemblent en bandes bruyantes regroupant parfois des miliers d'individus et se réfugient souvent en ville. Dans les jardins, leur comportement reste plus individuel, et il n'est pas rare de les voir fréquenter les mangeoires garnies de graines, de graisse et de fruits.

Au printemps, leur régime redevient carnivore. Ils arpentent méthodiquement les pelouses et les vergers pour y déloger les innombrables vers gris et blancs, larves de taupins, chenilles et autres invertébrés pour nourrir leur petite famille. Une aide précieuse qui mérite bien notre bienveillance !

Sans pareille, la salsepareille !

La salsepareille (Smilax aspera), également baptisée liseron épineux, laîche des sables, gramon de montagne... est botaniquement proche de l'asperge, Sarza (ronce) et parilla (vigne), en espagnol, nous donnent une idée de sa présentation : une liane à vrilles persistantes qui peut garnir les treillages judque dans le nord de la Loire tout en étant d'origine méditerranéenne. Ses jeunes pousses printanières fournissent des turions que l'on peut manger crus ou cuits. Mais attention, ses fruits rouges, qui apparaissant plus tard, sont toxiques, comme ceux de nos asperges d'ailleurs.

La salsepareille se cultive aussi comme plante d'intérieur où, en hiver, vous serez surpris par son parfum de jasmin et de vanille. Attention, fleurs mâles et femelles se trouvent sur des pieds séparés.

Pour la cultiver chez nous, vous pouvez semer les baies rouges (après passage au gel) que vous aurez récoltées en octobre sur un sujet sauvage ou bouturer les tiges toute l'année. Si vous en dénichez dans la nature, multipliez-la généreusement, pour l'offrir à vos amis : un clin d'œil, piquant certes, mais poétique et... comestible !

la salsepareille

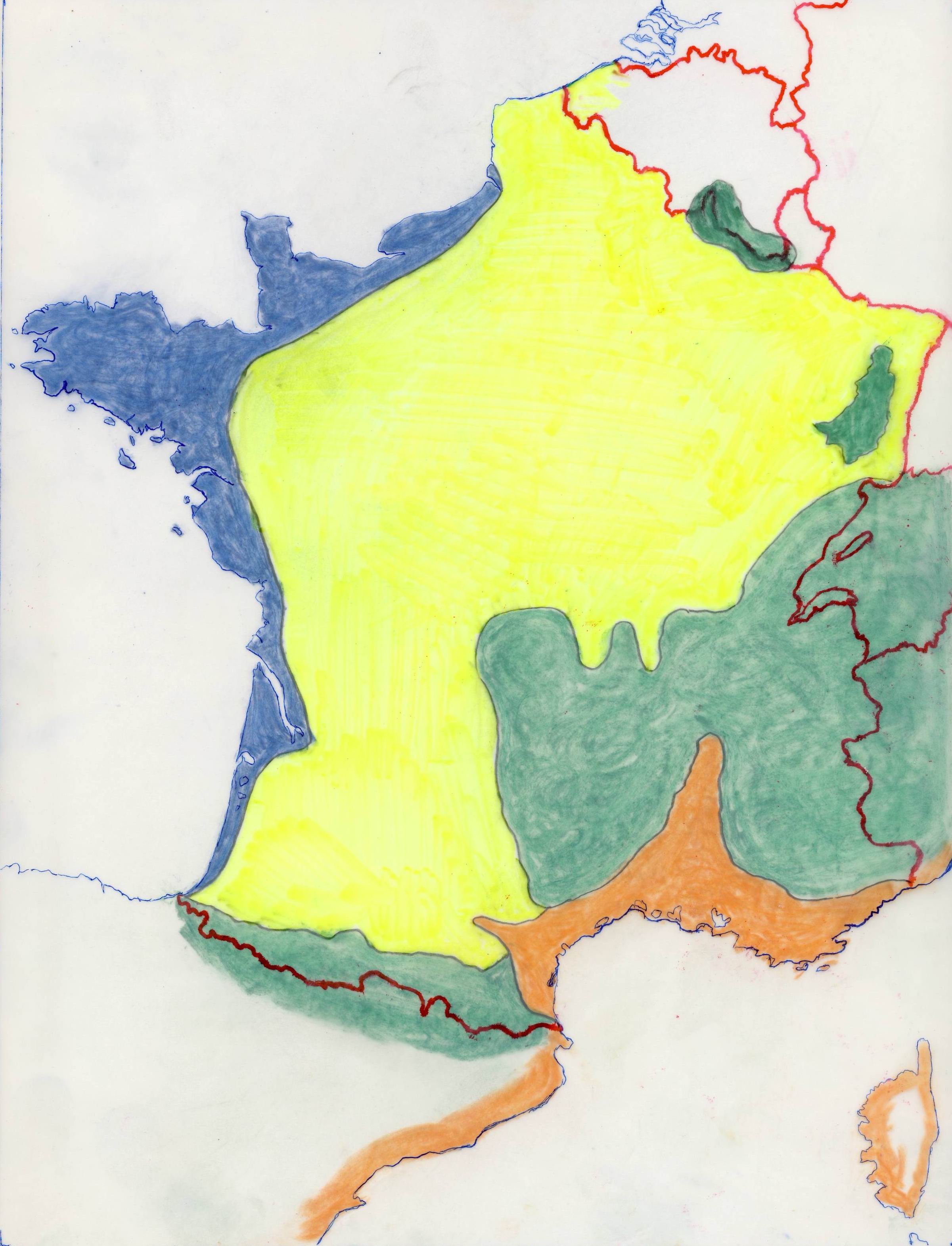

Faites vos plans

Pour respecter la nécessaire rotation des cultures, les associations favorables et les microclimats de votre jardin, mieux vaut planifier dès maintenant, alors que vous encore les emplacements des légumes de l'année en tête.

À la place des cultures exigeantes de cette année (maïs, betterave, poireau, chou), prévoyez des légumineuses qui enrichissent le sol en azote : fève, pois, haricot et engrais verts comme les trèfles ou les lupins. Le sol pourra ainsi récupérer.

À l'inverse, l'emplacement des légumineuses profitera aux cultures exigeantes que nous venons de citer.

En troisième rotation, à la suite des légumineuses, réservez les plantes à racines pivotantes qui iront récupérer les éléments nutritifs lessivés en profondeur : carotte, salsifis, scorsonère, radis long, panais... Vous ne mettrez pas de fumure fraîche sur ces planches.

En quatrième succession, les légumes feuilles (sauf les choux) vous donneront satisfaction, de même que les bulbes (oignon, échalote...).

Pour terminer le cycle de rotation, choisissez des légumes-fruits demandant une fertilisation localisée au pied : tomate, melon, aubergine...

En effet, celles-ci se renouvellent chaque année, produisent au bout de deux ans puis meurent.

En terre lourde, plantez sur butte. Les racines du framboisier s'enfonçant peu profondément, évitez de trop les enterrer pour ne pas entraver l'apparaition de nouvelles tiges. Prévoyez une bonne distance entre deux lignes : 1,50m est idéal afin de ne pas piétiner les racvines lors des cueillettes ; 50cm entre les pieds suffisent.

Le tuteurage.

Dans un endroit non venté, le tuteurage n'est pas indispensable. S'il s'avère nécessaire, vous pouvez opter pour des piquets de bois disposés tous les 2m sur les lignes et reliés entre eux par une double rangée de ficelle qui entourera les plants. Vous pouvez également installer un palissage de fil de fer sur des tubes en fer galvanisé scellés dans le sol en bout de rang.

Quelques bonnes plantes à leur associer.

Pour assurer un bon état sanitaire et stimuler la croissance des framboisiers, vous pouvez installer 5 plants de luzerne par mètre carré de culture. Entre les rangs, le trèfle blanc apportera à la fois de l'azote et de l'ombrage au sol.

Les muscaris conviennent aussi vous avez donc le choix !

Des framboisiers en bonne santé

Il suffit d'observer un framboisier sauvage, pour en déduire ses exigences de culture...

Il affectionne les endroits protégés et relativement ensoleillés de nos lisières de bois et des pentes déboisées.

On le rencontre en altitude, jusqu'à 1850m dans les Alpes : le froid ne lui fait donc pas peur. S'il n'est pas exigeant quant à la nature du sol, une terre légèrement acide, des apports annuels d'humus et une couverture de feuilles mortes en automne lui sont bénéfiques. Il a aussi besoin d'une humidité stagnante et de soleil pour produire ses jeunes pouses et mûrir ses fruits.

La plantation.

Si vous récupérez des touffes de framboisiers d'un jardin, commencez par les tailler, en coupant toutes les pousses ayant déjà fructifié.

L'activité du ver de terre

L'humus durable, amalgame d'humus et d'argile, est entièrement issu de l'intestin des animaux du sol les plus évolués. Au premier rang, se trouve le ver de terre, mais aussi le cloporte, les larves de coléoptères, d'acariens, des mille-pattes. Lors de l'absorption de la nourriture provenant des déchets végétaux et des fumiers, ces animaux mangent également de petites quantités de terre : des particules d'argile. Cette action métabolique participe à la fertilisation du sol. L'action mécanique du lombric s'apparente quant à elle à un véritable labour, sans l'inconvénient de créer la fameuse semelle de labour qui sépare la terre travaillée d'un sous-sol resté compact. Les quantités d'excréments produits sont si importantes que l'on pourrait plus parler de "terre animale" que de terre végétale ! Le travail du lombric est toutefois fortement ralentie lors des périodes de gel et des fortes chaleurs estivales. C'est pourquoi le mûrissement du compost suit le même rythme, et le mulch d'hiver reste plus longtemps en place.

Les lombrics ont besoin d'une terre riche en humus pour se multiplier et "travailler".

Couvrez le compost

Les pluies risquent de lessiver certains éléments fertiles du compost, notamment l'azote. Il serait moins efficace au printemps lorsque vous l'offrirez aux plantes. Pour limiter ce phénomène, formez votre tas en dôme ou en pyramide pour que l'eau glisse sur les côtés sans pénétrer au cœur. Sinon coiffez-le d'un morceau de plastique jusqu'à ce que vous l'utilisiez. Vous empêcherez, par la même occasion, les oiseaux de venir trop le fouiller.

Pomme d'api, tapis tapis rouge...

En réalité, elle se nomme 'Api Rose' (*). D'origine ancienne et incertaine, elle mûrit de janvier à mai. L'arbre est de faible vigueur, et il est préférable de le cultiver en forme basse ou en demi-tige.

Si vous trouvez un sujet dans un verger, n'hésitez pas à en demander quelques greffons. Procurez-vous également un porte-greffe assez vigoureux et adapté à votre sol. Le fruit est petit, aplati aux deux pôles, la peau jaune teintée de carmin, la chair blanche fine et croquante, sucrée et acidulée à la fois. Il est aussi très recherché comme fruit d'ornement. Aux mêmes titres que les pommiers sauvages, il améliore enfin la fécondation des autres variétés.

(*) À ne pas confondre avec l''Api Rouge d'Été', ni avec la fameuse 'Api Étoilée', à la forme si particulière.

la framboiseraie de Redu (Belgique)

Balanins :

lâchez les poules !

Un petit trou parfaitement rond sur la coque de la noisette, à l'approche de la récolte, signe la présence du balanin. sa larve à mangé, tout ou en partie, le fruit. Après s'être nourrie, elle a percée la coque du fruit et s'est laissé tomber au sol où elle passera l'hiver dans une petite logette. Ce n'est qu'au printemps suivant qu'elle se nymphosera et se transformera en adulte.

Les femelles de ce petit charançon au rostre imposant déposeront un œuf dans les jeunes noisettes encore vertes à la fin du printemps.

Le truc : réfugiées dans les premiers centimètres du sol, les larves du balanin seront délogées par un bêchage superficiel. Mises à l'air, elles seront détruites par le froid ou consommées par les oiseaux insectivores.

Si vous le pouvez, laissez libre cours à quelques gallinacés au pied de vos noisetiers, pendant 24 à 48 heures cet hiver et vous n'entendrez plus parler du balanin l'année prochaine !